自分の人生をよりよく生きるためには、何が必要か ~大正大学副学長 山内洋教授による特別講座が開催されました。

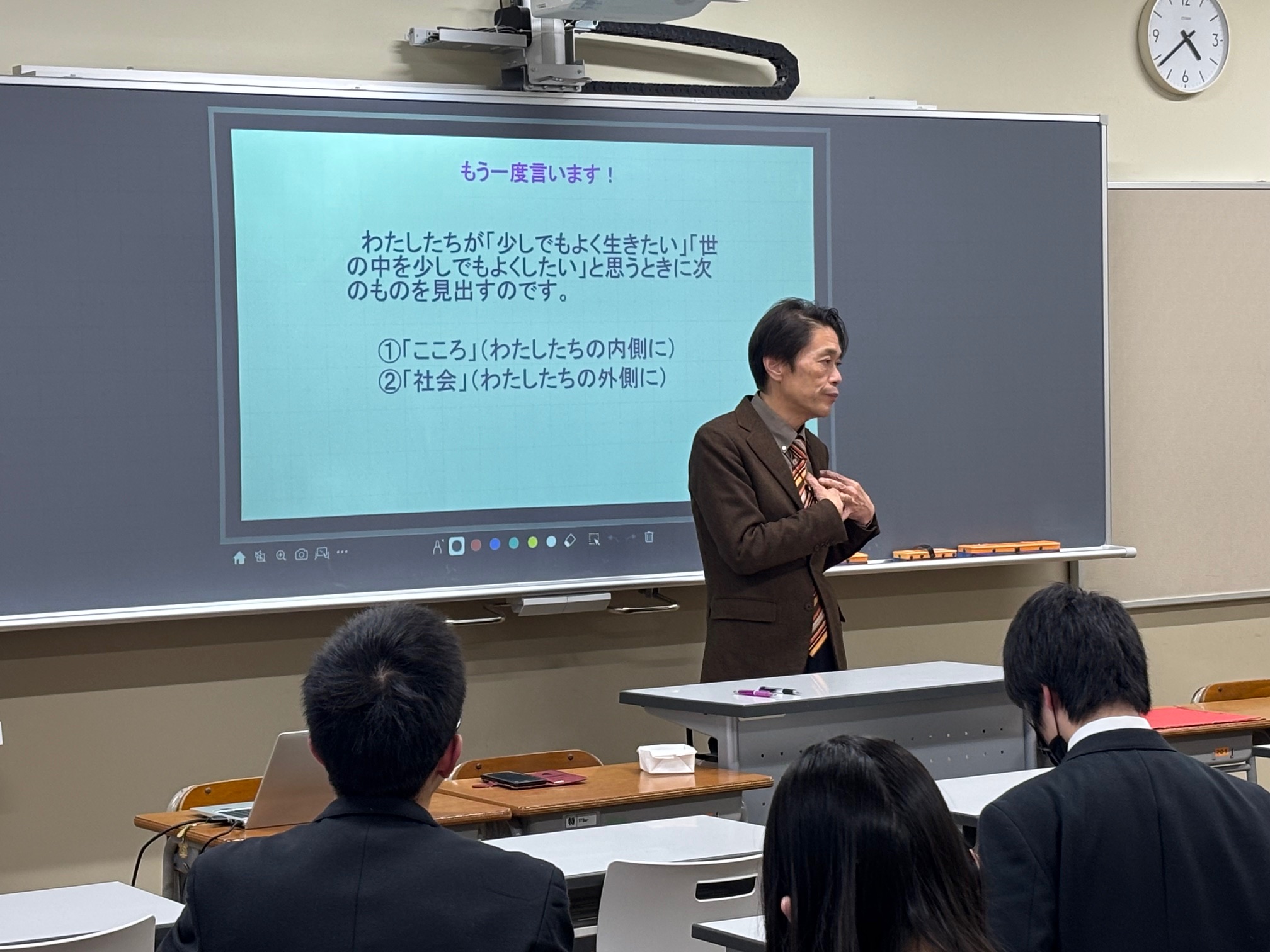

年が明け、冷たい風の吹く1月17日(金)、大正大学副学長 山内洋教授による特別講座が本校にて開催されました。「少しでも自分の人生をよく生きたい」と思ったとき、「少しでも世の中をよくしたい」と思ったときに何をしたらよいのかという、文系理系を問わない内容で、参加者は最後まで熱心に山内先生の言葉に耳を傾けていました。

山内先生のお話は、「『本を読む』とは、『言葉によるリレー』を意味する」というところから始まり、「言葉とは何か」ということを参加者に考えさせる方向に進みました。「世界があるから言葉ができたのではなく、言葉によって世界が作られている」といったソシュールによる言葉の定義などを分かりやすく説明してくださった後、「言葉こそが、リレーの襷(たすき)」なのだけれども、人はこれまで、目に見える、言葉で名付けられるものばかりではなく、目に見えないもの(ないかもしれないもの)も名づけ、意味づけてきたと話されました。

たとえば、「こころ」や「社会」は、目には見えないけれども、私たちが「少しでも自分の人生をよく生きたい」と思ったとき、「少しでも世の中をよくしたい」と思ったときには、その目に見えないものを浮かび上がらせるための言葉が必要となります。「こころ」を見出し、「社会」を見出すことによって、自分の人生をよく生きること、世の中をよくすることができるようになります。言葉のきめ細かい人になることによってこそ、自分の人生や社会をよくすることが可能になるということを続けて話されました。

そして、自分の人生を生きるということは、「自分の物語」を生きることに他ならないということ、「物語」には言葉が必要であり、自分に必要な言葉を探すことが必要だという説明がありました。言葉は、最も人間を救うものであるが、最も人間を傷つけるものにもなる。だからこそ、自分に必要な言葉を探すためにも「本を読む」ことが必要だということを語ってくださいました。

「本を読むことで、自分に必要な言葉を探すとともに、先人が何をつかみ、リレーしてきたか、何を課題として残してくれているかを知り、その知識をどう自分の人生・社会に生かすかが大切です。また、本は読むだけではなく、そこで「学んだこと」を「自分の概念」にすることが大切です。自分の人生をよく生きるために、本を読み、きめ細かい言葉で自分の物語を創っていってください」。このような、高校生が大きな意味での「これからの人生」を考えるのに必要なヒントを、参加した生徒たちに与えてくださいました。

すぐにできる行動として、「本棚の前に立ち、本棚から開かれてくる『知』に驚き、ときめきましょう。最近は本を検索して必要な知識だけを求める人も多いですが、「検索」は、限定的な関心に基づく行為であり、それ以上の広がりを持ちません」というアドバイスもしてくださいました。

様々な具体例を交えた山内先生のお話は聞いている生徒を巻き込みながら、あっという間に終わったという印象を聞くものに与えました。

講演の最後には、高大連携をしている学校の生徒は誰でも使うことのできる、大学の図書館が紹介されました。高校とは桁違いの蔵書数を誇る大学の図書館で本を閲覧したり、自習室で勉強をしたり、図書館の中に併設されたカフェで休憩をしたりすることもできるということをお聞きし、生徒の中から「制服のまま、勝手に入って怒られないですか?」という質問もありました。山内先生からは「(高大連携を結んでいる)東洋高校の生徒さんなら大丈夫ですよ」という答えをいただき、実際に行ってみようという好奇心が湧いたようでした。水道橋から三田線でたった10分の西巣鴨にあり、夜も遅くまで使えるようですので、ぜひ生徒の皆さんに活用していただきたいと思います。

講演終了後も、今回の講演内容を様々な視点から「自分の物語」に活かしたいと考えている生徒が多く残り、遅くまで山内先生に個人的な質問を投げかけていました。

「『読む』ことから、自分の人生がよりよいものに変わってゆきます。」―知識よりも人間力を問われるこれからの時代。そのような時代をよりよく生きるために、ぜひ多くの生徒に考えてもらいたいと思う内容のお話でした。